食を知ると、世界が広がる

仕事でユニークなアイデアを創造する。

日々の食事がもっと楽しくなる。

人との絆が深まっていく。

食を探究することは、自分と世界をより深く知ること。

芸術、科学、文化、環境、産業 ——

食は私たちの生きるあらゆる側面に関わっています。

食を文化芸術として捉え、幅広く学び、新たな価値をつくる知恵を身につけることは

あなたと、あなたが大切にする人々の「生きる」を豊かにする力になります。

理性と感性を磨き、より良い食体験をつくりましょう。

Feature 4つの特長

-

1 完全オンラインで学士号取得

京都芸術大学通信教育部は文部科学省に認可された正規の4年制大学です。

通学の必要がなく、時間や場所を選ばずに学べる完全オンライン型で卒業資格の取得が可能です。

18歳以上の大学入学資格保持者であれば誰でも出願できます。また、出願資格によっては3年次編入学も可能で、最短2年で卒業できます。 -

2 食を文化芸術として多角的に探究

食を「文化芸術」と捉え、暮らしの中の価値や魅力を発見し、新しい食体験を生み出す力を養成します。多様な視点から食への理解を深め、創造性と企画力を育むことを目指します。

-

3 国内外で活躍する専門家による講義

講師陣は、研究者、ツーリズム、メディア、地方創生、フードテック、アーティストなど、幅広い分野で活躍している食に関するスペシャリストが集結しています。

また、2単位分の講義内容は、スペイン・バスク地方にある世界最高峰のガストロノミー教育機関であり、料理界のパイオニアである、バスク・カリナリー・センター(BCC)から提供されます。 -

4 年間学費は35.5万円

年間の学費は35.5万円(換算すると1ヶ月あたり3万円以内)と、通学制の大学や専門学校よりも学費を抑えることで、学びやすい環境を実現しています。

- 初年度のみ入学金30,000円、入学選考料20,000円、学生教育研究災害障害保険料140円が別途必要です。

- 学習にはパソコンの用意が必須です。お持ちでない方は、別途購入いただく必要があります。

- 本学は「高等教育の修学支援新制度」の対象機関となっています。

学びのステップ

-

01. 食と文化を知り、おいしさをつくる基礎知識を身につける。

幅広く、奥深い食の世界についての視点の獲得と理解を深めます。

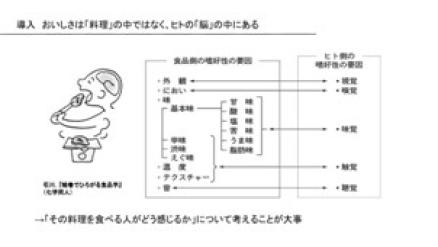

食と文化に関わる多様な視点、おいしさを感じる仕組みやつくる方法、食生活を支える社会のつながりや仕組みなどを学びます。「おいしさの科学」

石川 伸一先生

科学的な視点から「おいしさ」を探究し、「料理を作る・食べる」を論理的に考える力を養います。おいしさを感じる仕組みから料理中で起こる化学反応までを体系的に学び、最終的にはおいしい料理を自分でデザインできることを目指します。

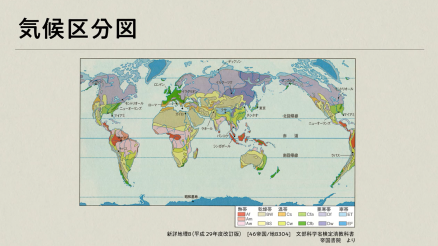

「世界の食探究」

岡根谷 実里先生

食卓にのぼる料理から気候、歴史、政治など、その社会を取り巻くあらゆる事象を読み解く力を養います。地図などの探究ツールの活用方法を学びながら、世界各地の食文化を分析し、フィールドワークを通して自ら探究できる手法を身につけます。

-

02. 食の魅力や価値を見出し、実践的な食体験デザインに挑戦。

世の中に溢れる様々な食の価値を自分なりの視点で見出し、人に伝える力を身につけます。 また単なる消費だけではない、コミュニケーションなどの役割を持つ食の力を活かし、おいしい食体験をデザインするための手法を実践的に学びます。

「食美学」

太田 達先生

日本の食に息づく「美」を、茶事、京料理、京菓子などを通して体系的に紐解きます。講義や様々な有識者との対談や実演を通じて芸術的・科学的な視点や表現方法を知り、ゲストの心を想い、幸せを創造する食の体験を企画する力を身につけます。

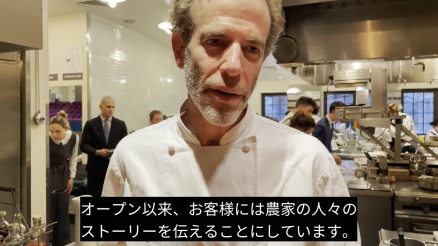

「おいしさの食体験デザイン」

狐野 扶実子先生

デザイン思考を活用し、「おいしさ」を料理という「モノ」ではなく「食体験」として設計する方法を、世界各地の多彩な事例から学びます。ユーザーのニーズを深く理解し、ストーリーテリングを通じて、持続可能性などにも配慮しながら、共感を生む食体験を創造する力を身につけます。

-

03. 食と様々な領域の関係性を探り、食体験の表現と活用範囲を広げる。

ビジネスからツーリズム、地域づくりなど実践的な学びから専門性を高めるとともに、領域横断的な柔軟性を獲得します。また持続可能な社会を描くための未来思考力、食体験を社会で活用する企画力とメッセージを的確に届けるための表現力を身につけます。

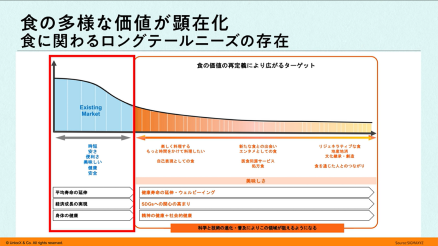

「食の未来ビジョン」

岡田 亜希子先生

先の読めない時代において、食の進化や世界の潮流を捉えながら、多様な価値観を持つ人々への理解を深め、実現したい未来の姿を描く力を養います。視座を高め、複数の視点のつながりを捉えながら、社会において進むべき方向性を見出し、未来ビジョンを描ける力を身につけます。

「フードメディア」

永田 康祐先生

食を通じた表現とは何かを学び、リサーチ手法を身につけながら、食をめぐる様々な言説を俯瞰的に捉える力を養います。自らの興味関心を深め、ドキュメンタリーや現代美術、料理など各メディアの特性を理解した上で、自分の伝えたいことを効果的な企画として表現できる力を身につけます。

-

04. 「わたし」の視点で、

人や社会の喜びを育む

食文化デザインを提案する学びの集大成として、人や社会に豊かさを育む価値創造に取り組みます。

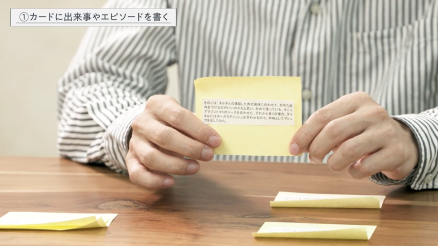

自分なりのテーマ設定から調査・分析を経て、企画・制作を行い、最終的にその成果を発表します。「卒業制作」

これまで学んだ知識と経験を整理し、食文化デザインの可能性を探究する集大成として研究制作に取り組みます。新たな社会的価値や経済的価値を生み出す実践や、独自の視点において価値が認められる活動事例を研究調査します。卒業制作物はオンラインで行われる卒業制作展で発表し、社会に広く発信します。

Learning 科目一覧

食文化デザインの視点から実践的に学べるコース専門教育科目に加え、大学としての教養を身につける総合教育科目、芸術大学ならではの表現力を養う学部共通専門教育科目を受講できます。幅広い学びの中で、食文化をデザインする力を育みます。

カリキュラム構成

コース専門教育科目

- 食文化デザインⅠー1 食文化デザイン入門

- 食文化デザインⅠー2 食べるということ

- 食文化デザインⅡー1 日本の食らしさとは

- 食文化デザインⅡ−2 世界の食探究

- 食文化デザイン基礎1 おいしさの科学

- 食文化デザイン基礎2 味覚の科学

- 食文化デザイン演習Ⅰー1 フードデザイン基礎

- 食文化デザイン演習Ⅰー2 食卓の民俗学

- 食文化デザインⅢ−1 日本の食と知恵

- 食文化デザインⅣー1 食の器と道具

- 食文化デザインⅣー2 食美学

- 食文化デザイン基礎3 食の鑑賞法

- 食文化デザイン基礎4 持続可能な食との関係

- 食文化デザイン演習Ⅱー1 フードデザイン実践

- 食文化デザイン演習Ⅱー2 おいしさの食体験デザイン

-

食文化デザインⅤ−1

食の未来ビジョン

科目:食の未来ビジョン

先の読めない時代において、ありたい未来の姿「未来ビジョン」を描く力を養います。食に関する課題や、社会課題の解決に食がどのように貢献できるか、そして食を通して実現したい社会について考える視点を持ちます。また、視野を広げ、さまざまな視点を結びつけて理解する力を磨き、深く掘り下げた理解と共感を得るための視点を学びます。さらに、異なる価値観を持つ人々への理解を深め、社会において何を進めるべきかを考える力を育てます。

岡田 亜希子

Akiko Okada

インサイトスペシャリスト

食×テクノロジー×リベラルアーツ

メッセージ

ウェルビーイングを実現するフードテックとは何か 近年食の領域にデジタルやIoT(モノのインターネット)、AIやバイオテクノロジーが入り込み、生産から加工、喫食にいたるまで様々な変化が起きています。本科目ではフードテックの全体像から、フードテック領域が生まれた背景を学ぶと共に、フードテックがどのような方向に進化していくべきなのか、人間と食の関係性や食とテクノロジーの関係性をもとに議論する。食関係、フードシステムに関わる食に就きたい方々におすすめです。

Profile

『フードテック革命』著者。マッキンゼー・アンド・カンパニー等コンサルティング企業にて、リサーチスペシャリストとして従事。2017年以降、フードテック領域におけるエコシステム構築活動に関わる。「SKSJAPAN」の創設およびその後の企画・運営に参画する他、フードテック関連のコミュニティー構築、インサイトの深化、情報発信などの活動に従事。共著書に『フードテック革命』(日経BP)。『フードテックの未来』(日経BP総研)監修。大阪大学大学院国際公共政策研究科修士課程修了。

石川 伸一

Shin-ichi Ishikawa

宮城大学食産業学群 教授

おいしさ研究/分子調理学

Profile

東北大学大学院農学研究科修了。日本学術振興会特別研究員、北里大学助手・講師、カナダ・ゲルフ大学客員研究員、宮城大学准教授を経て現職。博士(農学)。専門は分子調理学。主な研究テーマは食品・料理構造からのおいしさの「可視化」。関心は「サイエンス×アート×デザイン×エンジニアリング」を組み合わせておいしさの未来を考えること。著書に『絵巻でひろがる食品学』(化学同人)、『分子調理の日本食』(オライリー・ジャパン)、『「食べること」の進化史』(光文社)、『料理と科学のおいしい出会い』(化学同人)など。

-

食文化デザインⅤ−2

フードビジネス構築

科目:フードビジネス構築

現在の食文化を支えるさまざまなフードビジネスについて理解を深め、新しいビジネスをデザインするための基本的な知識と構想力を養います。具体的には、食に関連するビジネスがどのように成り立っているのか、食を取り巻く幅広いビジネスの分野やその特徴、事業アイデアの考え方、マーケティング、多様な食ビジネスの形態、事業設計、そして開業に関するノウハウなどを学んでいきます。講義では、事例やワークシートを交えながら、実践的な視点でこれらを理解し、ビジネスを立ち上げる際に必要な準備やテクノロジーの活用方法についても学びます。

外村 仁

Hitoshi Hokamura

京都芸術大学 客員教授

Food Techエバンジェリスト/投資家新規事業開発/フードテック

メッセージ

イノベーションを知る。そして、あなたの事業が新たな食文化をつくる。 いつか独立してみたい、起業してみたい、あるいは社内で新規事業を任せられた。でも、どこから始めて良いのか分からない、始めてみたは良いが次にどうすればいいのかわからない。そんな壁にぶつかったことをお持ちの方も多いかと思います。この講義では、起業やスタートアップ投資、新規事業立上げの現場に立ってきた私たちがこれまでの経験から、食をビジネスとして立ち上げるための「まずは知っておくべきエッセンス」や「成長と差別化のためのイノベーションの大事さ」をお伝えします。新しい事業を創り上げていくことは、チャレンジも沢山ありますが、とてもワクワクする楽しいものです。本講義を通じ、私たちと一緒に新たなチャレンジへの第一歩を踏み出しましょう!

Profile

東京大学工学部卒業後、Bain & Companyで経営コンサルティングに従事。その後アップル社で市場開発やマーケティング本部長職などを歴任。スイスIMD(国際経営大学院)にてMBAを取得。2000年シリコンバレーに移住し、Generic Mediaを共同創業。2010年からはエバーノートジャパン会長を務めた。現在、スクラムベンチャーズ、All Turtles等でアドバイザーを務める。SKS Japanを共同創設し、同メンバーと「フードテック革命」を日経BPより出版。全日本食学会会員。肉肉学会理事。総務省「異能ベーション」初代プログラムアドバイザー。

早嶋 諒

Ryo Hayashima

MD, Food Tech Studio - Bites! /Dir of Portfolio Growth, Scrum Ventures

スタートアップ投資/新規事業開発/フードテック

Profile

米系ベンチャーキャピタルScrum Venturesにて日本におけるスタートアップ投資・グロース支援、ならびにFood Techをテーマにしたオープンイノベーションプログラムを担当。それ以前は、米系コンサルティングファームA.T.Kearneyにて、消費財・製薬・エネルギー領域を中心に、中期経営計画策定、新事業戦略立案、マーケティング、業務改善等の支援に従事。

- 食文化デザインⅤ−3 ガストロノミーツーリズム

- 食文化デザイン演習Ⅲ−1 フードメディア

-

食文化デザイン演習Ⅲ−2

食の地域価値共創

科目:食の地域価値共創

地域の特徴や魅力を理解・発見し、その価値を高めるための仕掛けづくりを学びます。生産の現場、レストラン、宿泊体験、イベントや地域のつなぎ手育成などの実際の事例に耳を傾けながら、多様なステークホルダーとつながる価値や、行政と連携する意味などを理解し、地方創生におけるアイデアの創出から事業への展開など、自身のフィールドでプロジェクトを展開するための方法を学びます。地域食文化の新たな価値を共創しながら、様々な課題解決にも結びつける多様な手法を実際の事例を通じて、実践者として必要な視点を身につけます。

大類 知樹

Tomoki Orui

株式会社 ONESTORY 代表取締役社長

地域価値の編集と発信

メッセージ

「地域価値の編集と発信」地域の集合体が日本。地域価値の創造とは、日本の存在価値を定義すること。 皆さんが住んでいる、あるいは育った地域の価値って、なんでしょう?自然、文化、街並み、食、人…。人によって、価値観は様々だし、時代によっても変化していくし、なかなか一言では表現できないですよね。この科目では、そんな「地域の価値」の捉え方の基本を学ぶのと同時に、最先端の事例を交えながら、その価値をどう編集し、どう発信するかを学んでほしいと思います。

Profile

1993年(株)博報堂入社。様々な企業のキャンペーンやメディアコンテンツの企画・開発に携わる。2012年食を通じた新たな地域価値創造の仕組みとして、「DINING OUT」を開発。2016年「日本に眠る愉しみをもっと。」をコンセプトに、地域の価値創造に特化した(株)ONESTORYを設立。長年培った広告づくりのナレッジやブランディング、PRノウハウを活かし、地域価値の編集と発信に取り組む。

中山 晴奈

Haruna Nakayama

フードデザイナー/アーティスト

フードデザイン・アート/食文化研究

メッセージ

食をキーワードに、さまざまな人をつなぐ新しい専門性を生みだそう 「食」の魅力とはなんでしょうか。人をつなぐ力や、だれかを幸せにする力、また多様性を表現するメディアとしての可能性を感じたことがあれば、食文化デザインの魅力をあなたはすでに知っているかもしれません。食の風景が多様なように、食文化デザインの担い手となる専門性も多様です。あなたしか知らない食の魅力、社会の可能性を誰かに伝えるため、表現方法をともに磨いていきましょう。

Profile

1980年千葉県生まれ。東京藝術大学大学院先端芸術表現修了。在学時より食べ物を使った美術表現の研究をする。コミュニティデザインのNPOに勤務後、行政や生産現場と連携して食をコミュニケーションツールにした総合的なデザインを行う。食を通じた地域づくりや食教育コンテンツの監修、食べ物付きの月刊誌の連載をはじめ、国内外の美術展でも活動。

-

食文化デザイン演習Ⅳ12

プレゼンテーション

科目:プレゼンテーション

4年間の学びを総括する研究・制作テーマを探究するため、これまでの学びを振り返り、自身の活動と重ねてフードプロファイルを制作します。フードプロファイルを通して独自の視点、取り組むべき内容を精査し、最終研究・制作に向けた準備を行います。

-

卒業制作12

企画・作品制作

科目:企画・作品制作

これまで学んだ知識と経験を整理し、食文化デザインの可能性を探究する集大成として研究制作に取り組みます。新たな社会的価値や経済的価値を生み出す実践や、独自の視点において価値が認められる活動事例を研究調査します。卒業制作物はオンラインで行われる卒業制作展で発表し、社会に広く発信します。

学部共通専門教育科目

- 美学概論

- 芸術理論

- 地域芸術実践

- 知的財産権研究

- 芸術史講義(日本)

- 芸術史講義(アジア)

- 芸術史講義(ヨーロッパ)

- 芸術史講義(近現代)

- 学芸専門講義

- 学芸専門演習

総合教育科目

- 外国語1

- 古典日本語

- 日本の憲法

- 地域環境論

- 都市デザイン論

- 詩学への案内

- 哲学への案内

- 学際的な知への案内

- 心理学

- 政治学

- 経済学

- 社会学

- 宗教学

- 日本史

- アジア史

学習形態

-

Webスクーリング科目

動画教材で学び、各章ごとに選択式の確認テストを行います。移動時間やスキマ時間も活用でき、文章を読むのが苦手な方にも取り組みやすい内容です。

-

テキスト科目

動画やテキスト、補助教材をもとに学習を進める科目です。提出した作品やレポートは、講師による講評が受けられます。

こんな方が学んでいます

-

1. 食業界でキャリアの幅を広げたい

料理人、栄養士、生産者、食品メーカー、フードコーディネーターなど、食関連の業界で活躍されている方々が、さらなるキャリアの発展を目指して学んでいます。専門性の高い知識と実践力を身につけながら、食を考え、伝えるための表現力を磨きます。学士号取得により、キャリアの選択肢も大きく広がります。

-

2. 地域や企業で食を通じて社会をより良くしたい

自治体や企業で食文化を活用した地域活性化に取り組む方、食関連のスタートアップを目指す方など、食を通して地域や社会をよりよくしたいと思う方々が学びを深めています。食を地域資源として捉え、効果的な企画力とプロデュース力を習得。実践的なプランニングから情報発信まで、地域の価値創造に必要なスキルを総合的に学びます。

-

3. 日々の食体験をより豊かにしたい

食育、ガストロノミー、サステナビリティ、コミュニティデザインなど、食を取り巻く様々なテーマに関心をお持ちの方も学んでいます。プロフェッショナルだけでなく、日々の食生活をより充実させたい方も。多様な食の視点を学び感性を磨くことで、仕事や暮らしがより豊かになっていきます。

課外授業

ワークショップ・ミニゼミなども開催

オンライン学習をベースとしながらも、五感を通じた体験型学習やワークショップなどの機会も用意しています。

ミニゼミや特別講義、体験型イベントなど、多彩な課外授業に参加することで、食への理解を深め、アイデアの創発や学生同士の交流を育むことができます。

※ 課外授業は任意参加であり、成績評価および単位修得には影響がありません

Environment

オンライン

学習環境

時間や場所を選ばずに学び、学生同士で交流しながら学習を進めることができます。

-

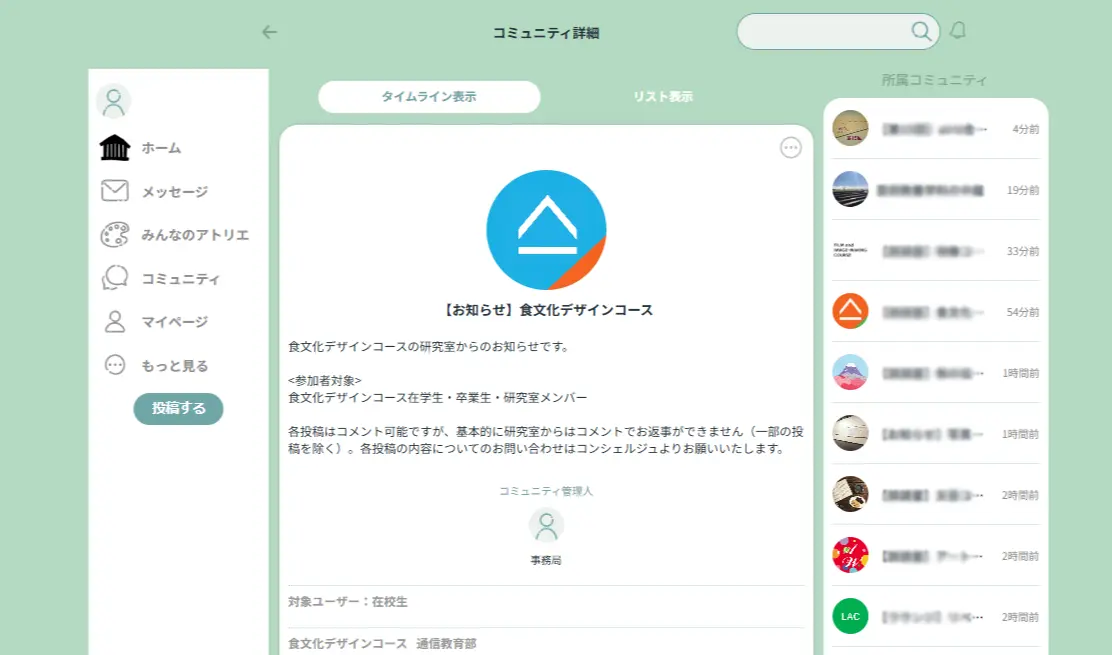

airUマイページ

受講や課題提出、質問など、一人ひとりの学習プロセスをサポートする学習管理システムです。オンラインで全ての学習活動を完結できます。

-

airUコミュニティ

学生と教員をつなぐ交流用SNSです。大学からの情報配信だけでなく「談話室」や「演習室」などのコミュニティスペースで、学生同士が自由に交流を深めながら学ぶことができます。

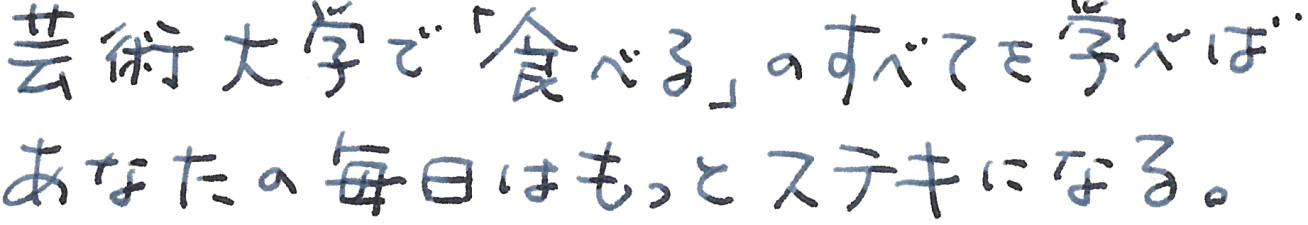

監修者メッセージ

食べるとは何でしょうか?

美味しさの根底にあるものは何でしょうか?

人類は食べることで、いのちをつむいできました。わたしたちは食を通して自然とつながり、食料を分けあうことの尊さと、食卓を共にする幸せを噛みしめています。

いま、あらためて「循環」は重要なキーワードです。人が自然を奪うのではなく、食べることを通じて環境や生態系の回復に貢献するような食のあり方が問われています。循環のためにグローバルに進行している食の技術や発明にワクワクします。一方で、日本古来の里山や伝統食、郷土料理には循環の知恵と新しいヒントがあります。

さまざまな視点から「食べるとは何か?」を知り、学び、考えてみるとたくさんの気づきが生まれる。それが感謝の気持ちにつながり、明日への活力や次の世代へのバトンに変わるはずです。

食は日々の営みでありながら、たいせつな文化芸術でもあります。芸術大学で「食べる」のすべてを学べば、あなたの毎日はもっとステキになると信じています。

食文化デザインコース監修

京都芸術大学 副学長/放送作家、脚本家

小山薫堂

京都芸術大学 通信教育部とは

1998年開設。会社員、主婦、定年後など、あらゆる立場や職業の人々が、北海道から沖縄、海外からも集う、日本で初めての4年制の通信制芸術大学です。

社会人にとって学びやすい学習用Webサイト「airU(エアー・ユー)」を整備し、時間や場所を選ばずに学ぶことができる仕組みを整えています。また、25年以上の実績を持つ細やかな添削指導も特長の一つです。

学科編成:4学科19コース(芸術教養学科、芸術学科、美術科、デザイン科)

※2024年5月1日現在

在籍者数:16,906名

※通信教育部芸術学部 正科生、2024年5月1日現在